Num momento rebelde, um maior brilho da nossa estrela pode significar um apagão na Terra, e não nos referimos apenas a um corte de eletricidade. A pergunta é: Quando é que acontece o próximo?

A 13 de Março de 1989, no Canadá, seis milhões de pessoas ficaram nove horas sem eletricidade. A transmissão de corrente da estação hidroeléctrica no Quebec tinha sido perturbada. Mais a sul, nos EUA, no estado de Nova Jérsia, alguns transformadores de corrente derreteram. Já em Fevereiro de 2022, a iniciativa de internet global Starlink perdeu 40 satélites. Em ambos os casos, a causa estava a 1,5 milhões de quilómetros da Terra.

O Sol é a estrela que melhor podemos observar, por estarmos tão perto dela. Desde a Antiguidade e, durante séculos, foi considerada um objeto perfeito. A ciência moderna veio, no entanto, revelar muitos dos fenómenos que nela ocorrem, tão espectaculares como ameaçadores. Vários permanecem por explicar. Hoje é ainda impossível prever os “humores”, energéticos e violentos, da nossa estrela-mãe, que podem afetar seriamente o quotidiano das nossas sociedades tecnológicas.

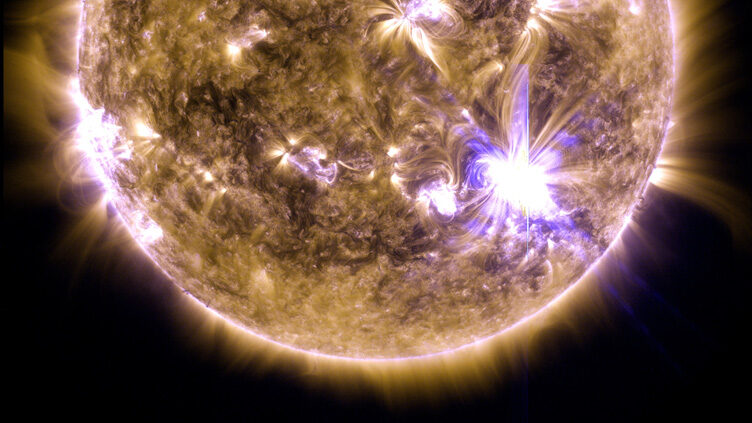

Créditos: NASA/SDO

As reações nucleares no interior do Sol, permanentes e estáveis por muitos milhões de anos, são o garante de que recebemos e receberemos a sua luz, o calor e a energia num fluxo constante e quase inalterável. Precavemo-nos contra alguns dos seus perigos, como a excessiva exposição à luz ultravioleta, mas o Sol manifesta-se por outras formas que, a curto ou longo prazo, podem afetar sistemas eléctricos e electrónicos, bem como o próprio clima da Terra.

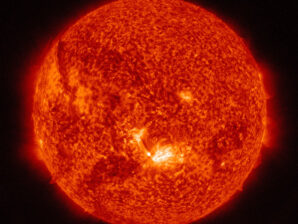

Várias estruturas foram observadas na sua superfície e atmosfera – o conjunto das camadas mais exteriores e que esconde o interior do Sol. São regularmente observadas manchas (zonas menos quentes que as circundantes), e mais raramente gigantescas labaredas (em inglês, solar flares) e ejeções de matéria a grande velocidade.

Por isso, a nossa estrela há muito que já não é vista como uma esfera perfeita. De forma a procurar compreender e explicar estes fenómenos desde a Antiguidade que muitas foram as ideias apresentadas para a sua origem, algumas delas baseadas em misticismos e outras crenças.

A ciência encontra o seu lugar ao Sol

Os primeiros registos de atividade solar até agora identificados datam de 800 a.C. e foram feitos por astrónomos chineses. São registos do aparecimento de zonas escuras na superfície do Sol, a que hoje chamamos manchas solares. Na altura, a civilização chinesa acreditava que estas zonas permitiam prever eventos importantes à guisa de oráculo. Outros registos semelhantes foram feitos depois por astrónomos no mundo inteiro, mas nunca de forma regular ou sistemática.

No caso de um evento muito energético, as auroras podem ser vistas a latitudes mais próximas do equador, inclusive em Portugal, como já foi observado por algumas vezes nos últimos séculos, mas isso é muito mau sinal.

As primeiras observações com carácter científico foram já realizadas na época moderna e datam de entre 1610 e 1612, graças a nomes como Thomas Harriot, Johannes Fabricius, Christoph Schneider e Galileu Galilei. Foi Galileu quem primeiro desenhou regularmente as manchas solares, utilizando um dos primeiros telescópios desenvolvidos por fabricantes holandeses. Com isso, obteve a primeira evidência de que o Sol roda sobre si próprio.

Este trabalho de observação sistemática manteve-se até à actualidade, e é, sem dúvida alguma, a experiência científica mais longa da história e ainda em curso. Inúmeros astrónomos dedicaram-se a tentar compreender o interior do Sol, as suas camadas exteriores – a atmosfera – e a sua influência no espaço em que orbitam os planetas, o meio interplanetário.

Em 1843, Samuel Schwabe descobre que a atividade do Sol, manifestada pela diversidade dos fenómenos visíveis na sua superfície, é variável segundo ciclos de 11 anos. Em 1908, George Hale descobre a relação entre as manchas solares e os campos magnéticos. Em 1916, o trabalho de Kristian Birkeland levará à descoberta de que o vento solar – um sopro constante de partículas a alta velocidade, sobretudo protões e electrões – se propaga por todo o sistema solar.

Em 1920, Arthur Eddington propõe que a fonte de energia do Sol seja a fusão nuclear do hidrogénio em hélio, processo só compreendido e descrito em detalhe em 1939 por Hans Bethe. Desde o século XIX que o nosso conhecimento sobre a nossa estrela-mãe nunca parou de crescer, e hoje sabemos até a influência que os seus longos períodos de atividade têm na temperatura da Terra.

Mantêm-se, no entanto, muitas questões em aberto. Por exemplo, porque é que a coroa solar – a região mais exterior, e mais rarefeita, da atmosfera do Sol – apresenta temperaturas de vários milhões de graus Celsius, em radical contraste com os cerca de 6.000 graus da superfície solar, mais abaixo e mais próxima do centro e, portanto, mais próxima da fonte de calor?

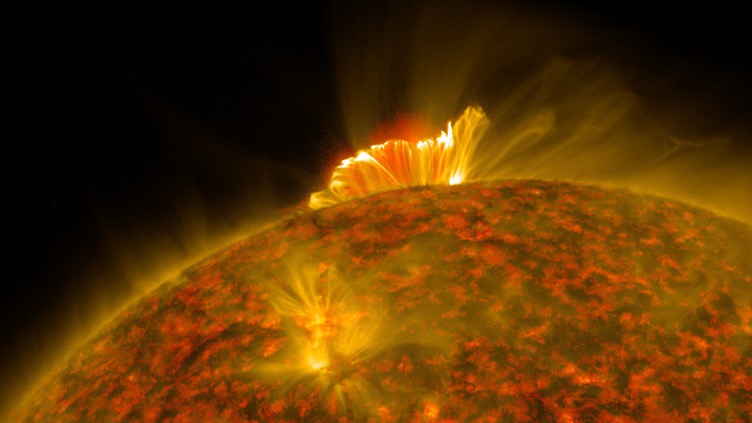

Também nos é ainda impossível, apesar da sua regularidade, estimar a intensidade do próximo ciclo solar, ou prever com a desejada antecedência de vários dias a ocorrência dos fenómenos solares mais espectaculares e que mais têm impacto negativo na Terra: as ejeções de matéria da coroa solar, ou “ejeções de massa coronal”, e as grandes explosões, ou labaredas, que se elevam acima da superfície dezenas de vezes o diâmetro da Terra, as chamadas flares solares, do correspondente termo inglês.

Clima espacial: intempéries e previsões

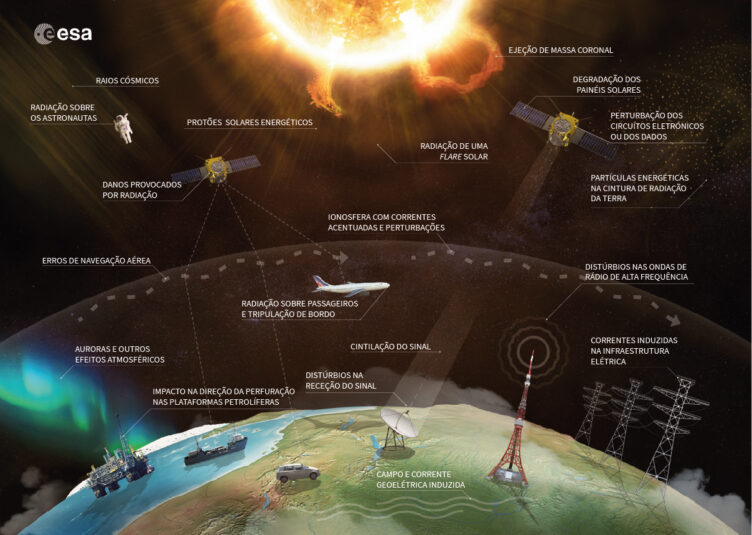

As flares solares e as ejeções de massa coronal libertam campos magnéticos e partículas eletricamente carregadas a grandes velocidades através do sistema solar. Quando o nosso planeta está no seu caminho, são defletidos pelo campo magnético terrestre e interagem com a nossa atmosfera. É assim que são criadas as belíssimas auroras polares, chamadas boreais no hemisfério norte e austrais no hemisfério sul.

Nos registos históricos do clima na Terra e da atividade solar, verifica-se uma forte correlação entre períodos de baixa atividade da nossa estrela e invernos muito severos.

A maioria destes fenómenos não têm energia suficiente para causar outros efeitos. No entanto, por vezes tal acontece. No caso de um evento muito energético, as auroras podem ser vistas a latitudes mais próximas do equador, inclusive em Portugal, como já foi observado por algumas vezes nos últimos séculos, mas isso é muito mau sinal. As partículas com carga elétrica provenientes do Sol, sobretudo as geradas pelas ejeções de massa coronal, deslocando-se a velocidades de centenas de quilómetros por segundo, chegam ao nosso planeta em poucos dias e transportam muita energia.

Quando interagem com os sistemas eletrónicos, principalmente em infraestruturas no espaço, mas também à superfície da Terra, por vezes causam correntes elétricas indesejadas. Dependendo da sua intensidade, podem provocar danos significativos nesses componentes eletrónicos, muitas vezes de forma irreversível.

Créditos: ESA/Science Office (versão portuguesa: IA)

Até hoje, o maior evento registado foi em 1859, o chamado evento de Carrington, que permitiu avistar auroras boreais na Flórida e provocou danos nos telégrafos durante duas semanas na Europa e na América do Norte. Segundo estimativas feitas pela corretora britânica Lloyd’s, se tal evento ocorresse nos dias de hoje sem que nenhuma acção preventiva fosse tomada, os prejuízos só nos Estados Unidos associados à rede eléctrica rondariam entre os 0,6 e 2,6 biliões de dólares (sendo que um bilião corresponde a um milhão de milhões).

Este valor exorbitante tem em conta que o impacto de tamanha tempestade, chamada tempestade geomagnética, seria muito mais devastador nos dias de hoje, devido ao facto de a nossa sociedade e as suas actividades económicas estarem tão assentes em tecnologia electrónica e, muito particularmente, na tecnologia espacial, muito exposta à radiação solar. São exemplos o sistema de posicionamento global ou de georreferenciação (GPS), baseado no sistema global de navegação por satélite (GNSS), e a aviação, mas também as redes elétricas, a exploração petrolífera, ou a agricultura de precisão.

Perante esta vulnerabilidade, é imperativo estudarmos o Sol em detalhe. Só assim poderemos ter a capacidade de prever tais eventos e de tomar as medidas atempadas para mitigar os prejuízos económicos e societais. Ao conjunto de fenómenos que perturbam o ambiente onde se movem os satélites e missões espaciais, mas que podem afetar também a superfície da Terra, dá-se o nome de clima espacial. Prevê-lo, como o fazemos para a meteorologia terrestre, é um dos objectivos do estudo do Sol. Mas o que é que nos falta ainda saber sobre o Sol e nos permitirá sermos verdadeiramente resilientes em relação aos seus estados de humor?

Um caldeirão cheio de enigmas

Já dissemos que, ao longo de cada ciclo de aproximadamente 11 anos, o Sol passa por um máximo e um mínimo de atividade. Hoje sabemos que este ciclo é causado por campos magnéticos provenientes do interior do Sol. Os campos magnéticos são campos de atracção ou repulsão de material com carga eléctrica, e podem ser gerados por cargas eléctricas em movimento.

De facto, é o que ocorre dentro da nossa estrela: uma espécie de sopa de iões e electrões – chamado plasma – em ebulição. O máximo de atividade solar ocorre quando os campos magnéticos gerados nas regiões profundas da nossa estrela são transportados até à superfície, fruto da interação com os próprios movimentos do material dentro do Sol.

Presentemente já existem algumas plataformas onde podemos encontrar informação sobre estes elementos, como é o caso da NOAA Space Weather prediction center.

É nesses picos de atividade que são observados vários dos fenómenos que atrás referimos. Depois, e uma vez mais pela interação com o material de que é feito o Sol – o tal plasma – e pelo processo natural de difusão dos campos magnéticos, estes são de novo transportados para o interior do Sol. Observa-se então um mínimo solar, e o processo é reiniciado.

Estas variações de atividade manifestam-se de várias formas, tais como o aparecimento, entre outras estruturas, de regiões ativas na superfície do Sol, causadas por concentrações intensas de campos magnéticos. Estas concentrações aumentam a probabilidade de ocorrência de flares e ejeções de massa coronal, bem como o aparecimento de zonas brilhantes de menor dimensão, chamadas zonas faculares. Pelo seu maior brilho, estas zonas causam um aumento de aproximadamente um milésimo na irradiação total do Sol.

Embora esta variação de irradiação total pareça pequena, em termos do seu efeito real é bastante considerável. Nos registos históricos do clima na Terra e da atividade solar, verifica-se uma forte correlação entre períodos de baixa atividade da nossa estrela e invernos muito severos.

Por exemplo, no final do século XVII ocorreu uma chamada Pequena Idade do Gelo, que coincidiu com o chamado mínimo de Maunder, que foi um período em que o Sol apresentou uma atividade muito baixa durante 28 anos consecutivos. Um novo evento como este na atualidade poderia ter efeitos muito significativos, pois obrigaria a um elevado aumento do consumo de energia para o aquecimento das habitações e dos locais de trabalho.

Contudo, o aquecimento global da presente crise climática é, já sem margem para dúvidas, efeito da ação do ser humano que, atualmente, domina as variações a larga escala do clima terrestre. Mesmo neste contexto, se tivermos um modelo mais preciso de como varia a irradiação total do Sol, conseguiremos ter também modelos mais precisos sobre o clima na Terra e desta forma, optimizar as tão urgentes e necessárias acções de reequilíbrio do clima terrestre.

Créditos: NASA/GSFC/SDO

As estruturas que tipicamente se manifestam nos períodos de máximo solar podem variar significativamente de ciclo para ciclo na sua quantidade e na área que ocupam. É então importante poder prever a intensidade do próximo ciclo solar para podermos estimar o risco de ocorrência de um elevado número de flares e de ejecções de massa coronal, bem como a irradiação total solar nas décadas seguintes.

Num plano mais fundamental da estrutura da atmosfera solar, a questão mais pertinente à qual os físicos solares tentam responder hoje é a extraordinária temperatura que atinge a camada mais externa do Sol, a coroa solar. Recordemos que a temperatura da superfície visível do Sol, a fotosfera, é de cerca de 6.000 graus, enquanto mais acima – e mais distante da fonte de calor, no centro da estrela – a coroa solar atinge vários milhões de graus.

Após séculos de observações, esta questão continua em aberto. Hoje pensamos que este aumento de temperatura, em vez de diminuição, é causado por um certo tipo de ondas, ligadas ao magnetismo e à dinâmica do interior do Sol, que se propagam desde as camadas mais profundas da atmosfera até à coroa.

Embora vários estudos já tenham detectado este tipo de ondas, que, com base nos modelos existentes, de facto propagam energia suficiente para aquecer a coroa, o mecanismo de deposição, ou de dissipação, da energia nesta camada mais externa da atmosfera continua por descobrir. Os físicos solares pensam serem necessárias mais observações, com maior nível de detalhe, para podermos observar os fenómenos que ocorrem a uma escala inferior a 30 quilómetros. Assim teremos mais informação para compreendermos estes mecanismos e tentarmos resolver esta questão fundamental.

O Sol, um astro previsível?

Neste momento, há esforços muito significativos para conseguirmos um dia responder às questões ainda em aberto, prevermos as explosões solares e outros fenómenos extremos, e mitigar na Terra as suas consequências. Actualmente existem vários projectos nacionais e internacionais dedicados ao estudo do Sol, tais como os satélites Parker Solar Probe, da NASA, e o Solar Orbiter, da ESA, e o telescópio Americano DKIST, que se dedicam a observações detalhadas do Sol e do seu meio envolvente.

Os dois últimos projectos contam com a participação de um investigador do IA e Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra (OGAUC) nas equipas de recolha, análise e processamento de dados.

Créditos: EST

Dois projectos liderados pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e já em curso, e que serão futuras infraestruturas de observação, são o Telescópio Solar Europeu (EST), em início de construção, que será capaz de observar a atmosfera solar com uma resolução de aproximadamente dez quilómetros, com instrumentação de ponta ímpar onde é expectável que Portugal construa parte de um dos instrumentos principais, contudo ainda dependente de confirmação de financiamento Nacional; e o espectro-heliógrafo do OGAUC, a par com o de Paris, os dois únicos no mundo deste género.

Este instrumento, num futuro próximo, irá iniciar observações regulares de todo o disco do Sol, com o objectivo de estimar as temperaturas, as velocidades e os campos magnéticos globais da nossa estrela.

Para além de estudar a atmosfera solar e os seus processos físicos mais fundamentais, de modo a responder a questões tais como o aquecimento da coroa, estes projectos têm como objectivo contribuir para o conhecimento mais profundo da dinâmica de algumas das estruturas observadas, quer na superfície do Sol, quer em camadas mais elevadas da sua atmosfera.

Este aspecto é fundamental por dois motivos. Em primeiro lugar, este conhecimento permitirá prever com a antecedência necessária a existência de flares solares e ejeções de massa coronal que possam ser prejudiciais para as atividades humanas, de modo a tomar precauções que permitam mitigar danos económicos e societais. Presentemente já existem algumas plataformas onde podemos encontrar informação sobre estes elementos como é o caso da NOAA Space Weather prediction center. Contudo, tanto os modelos usados para calcular a trajectória das tempestades solares como a sua ocorrência ainda têm muitas limitações.

Em segundo lugar, com a concretização destes novos projectos conseguiremos contribuir para o conhecimento mais profundo do ciclo solar e desta forma antever a sua intensidade. E assim, iremos melhorar os nossos modelos de previsão climática para a Terra, previsões das quais dependemos cada vez mais para otimizar os recursos finitos deste berlinde azul que é o nosso planeta.

Também disponível no website da National Geographic Portugal »

Disponível sob licença de reutilização Creative Commons cc-by-sa.

- Ricardo Gafeira é investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) e da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Doutorou-se em Física Solar pelo Instituto Max Planck para a Investigação do Sistema Solar e pela Universidade de Göttingen. A sua investigação é focada na atmosfera solar, tanto na componente observacional como no desenvolvimento de instrumentos. Coordena o núcleo de observações astronómicas do Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra (OGAUC), e é coinvestigador principal de um instrumento que será instalado no futuro European Solar Telescope (EST).

—

Teresa Barata é investigadora do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) e da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Doutorou-se em Ciências de Engenharia pelo Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa. A sua investigação centra-se na análise de imagem, atividade solar, meteorologia espacial e os seus impactos em setores económicos. É Subdiretora do Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra (OGAUC) e também Coordenadora Nacional da International Space Weather Initiative (ISWI) para Portugal.

—

Nuno Peixinho é investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) e da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Doutorou-se em Astronomia e Astrofísica pela Universidade de Lisboa. A sua investigação centra-se nas ciências planetárias, com ênfase nos pequenos corpos do sistema solar, na física solar e na erosão espacial e lixo espacial. É Delegado Português no Comité de Utilizadores do Observatório Europeu do Sul (ESO UC), Co-Coordenador Nacional de Educação em Astronomia (NAEC) da União Astronómica Internacional (IAU) e membro do Comité Interino da Associação Europeia de Meteorologia Espacial e Clima Espacial (E-SWAN).

Revisão de texto e edição por Sérgio Pereira.