Num safári fotográfico, o equipamento é essencial. Mas se o retrato é o de um buraco negro, primeiro temos de saber de que é que andamos à procura, e onde se esconde. São várias as estratégias. Eis algumas.

Ainda que sejam difíceis de achar, os buracos negros são fáceis de imaginar. De facto, foram imaginados muito antes de serem descobertos. Teremos um buraco negro imaginário se colocarmos todo o material de que é feito o Sol concentrado no volume de uma esfera com apenas seis quilómetros de diâmetro (por comparação com os seus atuais 1,4 milhões de quilómetros). Mesmo assim, a Terra continuaria tranquilamente na sua órbita como se nada fosse, exceto o facto de termos entrado numa eterna noite gelada.

A massa do Sol não é suficiente para produzir um buraco negro – não conseguiria vencer as repulsões ao nível sub-atómico entre as partículas de matéria. Apenas as estrelas com mais de três vezes a massa do Sol o conseguem, no final da sua vida, assim que se extingue a energia nuclear interna. Produz-se então um corpo extremamente denso, tão denso que, para lhe escapar, seria necessário viajar a uma velocidade superior à da luz (no vácuo, são 300 000 quilómetros por segundo) – o que a Física já demonstrou ser impossível. Teremos então um objeto que não emite nem devolve qualquer luz, ou seja, negro em absoluto.

O berço de uma ideia exótica

O conceito de buraco negro (mas este nome só foi atribuído já na década de 1960, por John Wheeler) surgiu como consequência da teoria da gravitação de Albert Einstein, ou Teoria da Relatividade Geral, publicada em 1915. Uma das equações desta teoria foi resolvida pouco depois pelo alemão Karl Schwarzschild e descreve um objeto estranho, cuja densidade impede a luz de lhe escapar. Schwarzschild calculou a dimensão da fronteira esférica em redor desse objeto e para além da qual nada podemos saber daquilo que acontece nele. A essa fronteira chamamos “horizonte de eventos”.

Em 1939, os norte-americanos Robert Oppenheimer e Hartland Snyder redescobriram este objeto de Schwarzschild. Aconteceu quando aplicaram as equações de Einstein ao colapso da matéria que ocorre numa estrela massiva no seu final de vida, após se lhe esgotar o combustível que a ilumina. A gravidade, vencendo as remanescentes pressões da matéria, irá contraí-la até densidades extremas. Estava assim prevista a possibilidade de o objeto descrito por Schwarzschild de facto existir no Universo, como o resto mortal de estrelas com mais de cerca de três vezes a massa do Sol. A natureza possuia afinal um mecanismo que parecia dar origem a buracos negros.

Créditos: NASA, ESA, HEIC e The Hubble Heritage Team; STScI, AURA

Porém, a interpretação física daquilo em que realmente consiste esta “estrela colapsada” (nome que lhe era atribuído naquela época) só foi feita em detalhe ao longo das décadas de 1950 e 1960, com nomes como Robert Dicke, John Wheeler, Stephen Hawking ou Roger Penrose. Segundo os trabalhos destes físicos teóricos, toda a matéria da estrela seria destruída naquilo a que se chamou uma singularidade, o ponto central do buraco negro.

O horizonte de eventos envolve esta singularidade, e define o limite de uma região de um único sentido: aqui todos os objetos – e a luz – podem entrar, mas nenhum pode sair. Para além deste limiar nada poderemos alguma vez saber. Não há nenhuma informação que daqui regresse. É uma região que guarda para si, em absoluto segredo em relação ao restante Universo, todos os seus mistérios.

Ainda que invisível, um buraco negro pode ser “sentido”. Não nos estamos a referir à interação mútua entre corpos com massa, com que Newton tentou explicar a queda das maçãs e a órbita da Lua. Embora uma boa aproximação, a gravidade ficou melhor explicada e descrita por Einstein com o seu conceito revolucionário de espaço-tempo. Este é um campo que preenche todo o Universo e que dita como é que os corpos com massa se movem. Além disso, é sensível à própria presença da matéria e da energia. Onde haja matéria ou energia, as auto-estradas do espaço-tempo curvam-se como as veredas de uma aldeia. É por isso que a Lua orbita a Terra, e esta o Sol, e o Sol o centro da Via Láctea, e por aí fora.

No caso extremo de um buraco negro – a formidável concentração de uma grande quantidade de matéria, ou energia, numa pequena região do espaço – nem a luz consegue seguir viagem, capturada num beco onde o espaço acaba e o tempo não tem saída. Os buracos negros são regiões extremas da curvatura do tecido do espaço-tempo, ao ponto de a matéria ter rompido esse tecido. São não-lugares, essencialmente constituídos de vácuo. É impossível observar um buraco negro diretamente porque não emite nem reflete luz, mas é na vertigem o seu poço gravitacional que encontramos formas de o desmascarar.

Primeiro método de caça: à procura da última luz

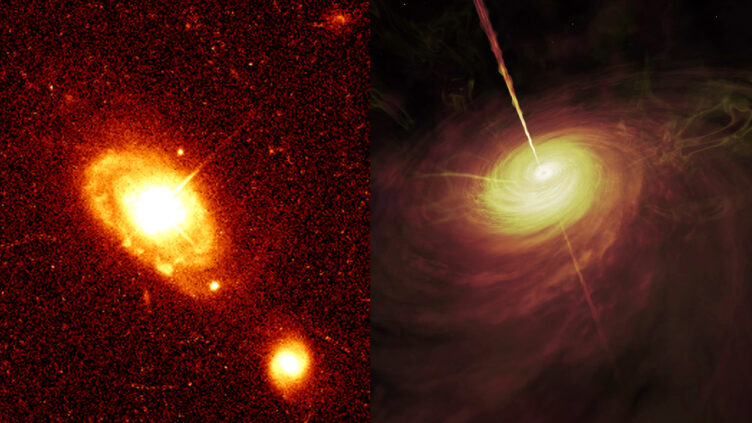

As primeiras observações que forneceram indícios de que os buracos negros existiriam mesmo vieram do estudo dos quasares. Este nome significa “objeto quase estelar”, porque de facto os quasares parecem fontes de luz pontuais, como se fossem estrelas. Mas em 1963, com as observações de Maarten Schmidt, foi possível atribuir uma distância ao quasar 3C 273, um dos mais brilhantes. Hoje a estimativa para esse valor é de dois mil e quinhentos milhões de anos-luz. É tal o brilho destes objetos que, se estão tão longe, é porque estão a debitar luz equivalente a milhares de milhões de sóis – ou o brilho conjunto de várias galáxias.

Créditos: (imagem da esquerda) John Bahcall (Institute for Advanced Study, Princeton) Mike Disney (University of Wales) and NASA/ESA; (imagem da direita) ESA/Hubble, NASA, M. Kornmesser

O mais extraordinário é que esse brilho é variável em períodos de cerca de um ano ou menos. Mas se nada se pode deslocar mais rápido do que a luz, então a dimensão da fonte que produz esse brilho tem de ser da ordem de um ano-luz. A conclusão é que algum fenómeno está a produzir a potência lumínica de várias galáxias concentrada numa região do espaço comparável à escala do Sistema Solar. Impossível!

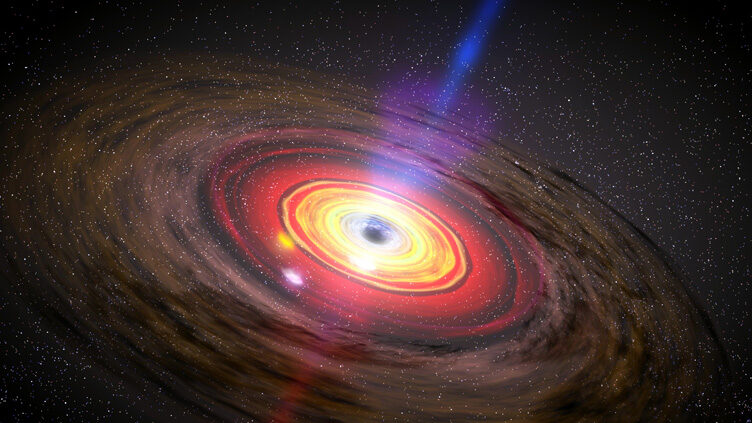

Ou talvez não. Astrofísicos como Edwin Salpeter, Don Page, Iakov Zeldovitch, Igor Novikov e Kip Thorne contribuíram para explicar estas formidáveis emissões de energia através do mecanismo dos discos de acreção de matéria. Estes discos formam-se em redor de estrelas em gestação, à medida que a estrela atrai para si o material envolvente. Podem também ocorrer em torno dos buracos negros. Buracos negros com algumas massas solares, que resultaram do colapso de estrelas massivas, podem ter por perto uma estrela companheira, da qual podem roubar material. Este material, em queda para o buraco negro, irá formar um disco de acreção, uma espiral rodopiante de gás e poeira em rápida rotação, antes de efetivamente ser capturado.

Mas a energia libertada pelos quasares é de uma outra escala. Neste caso estamos perante buracos negros com milhões, ou mesmo milhares de milhões de vezes a massa do Sol – buracos negros supermassivos – que hoje nos parece que dominam o centro da maioria das galáxias. Os quasares são de facto galáxias, muito distantes, e orientadas no espaço de tal forma que podemos olhar diretamente para o seu centro. Recebemos em cheio o esplendor do disco de acreção de matéria em volta do seu buraco negro central.

Créditos: NASA/JPL-Caltech

Como é que o disco de acreção produz esta luz formidável? A matéria, constituída por gás e poeira, a espiralar em torno do buraco negro está a diferentes distâncias deste, em zonas diferentes do disco de acreção. A matéria mais próxima move-se a grande velocidade – de facto, quanto mais perto do horizonte de eventos, mais essa velocidade se aproxima da velocidade da luz. A matéria mais afastada desloca-se mais devagar. Esta diferença de velocidades produz atrito entre o material em queda ao longo da espiral. Como podemos verificar no inverno ao esfregar as mãos, o atrito, ou fricção, aquece. As temperaturas no material em queda chegam às dezenas de milhões de graus Celsius.

Perto do buraco negro, a tais temperaturas, a matéria encontra-se apenas sob a forma de gás ionizado, ou seja, em que a energia arrancou os eletrões dos átomos e estes se movem livremente, como acontece no interior das estrelas. Assim aquecido, o gás, antes de desaparecer para sempre no buraco negro, emite luz em todo o espectro da radiação eletromagnética, mas com o pico de emissão nos raios X. O primeiro hipotético buraco negro de origem estelar com forte emissão de raios X associada foi encontrado na nossa galáxia em 1964, na constelação do Cisne, designado por Cygnus X-1. Está a “alimentar-se” das camadas exteriores de uma estrela companheira bastante massiva, com cerca de vinte vezes a massa do Sol.

Os primeiros retratos do álbum

Se queremos encontrar buracos negros, sejam de origem estelar, ou supermassivos como os que existem no centro da nossa e de outras galáxias, podemos então tentar encontrar fortes emissões de luz muito localizadas. Se o buraco negro for particularmente ativo – se estiver a devorar grandes quantidades de matéria – essa emissão será muito significativa nos raios X. Mas poderá ser observado também noutros comprimentos de onda da luz.

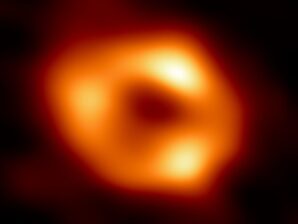

Em abril 2019, a colaboração internacional Event Horizon Telescope (EHT) divulgou a primeira imagem da detecção direta do disco de acreção no centro de uma galáxia, a Messier 87, uma galáxia elíptica gigante que domina o enxame de galáxias da Virgem. Nessa imagem é visível o disco de luz e, ao centro, a sombra de um buraco negro com 6,5 mil milhões de vezes a massa do Sol. Essa sombra, um pouco maior do que o horizonte de eventos do buraco negro, corresponde ao poço de escuridão deixado pela luz que desaparece nele.

A imagem foi obtida na gama do rádio da radiação eletromagnética, com um conjunto de oito radiotelescópios distribuídos pelo globo, de modo a simular um telescópio virtual com o diâmetro da Terra. O nível de detalhe para obter uma imagem destas é apenas possível com a tecnologia atual nesta gama de frequências, embora o disco de acreção emita também luz visível e raios X.

Créditos: EHT Collaboration

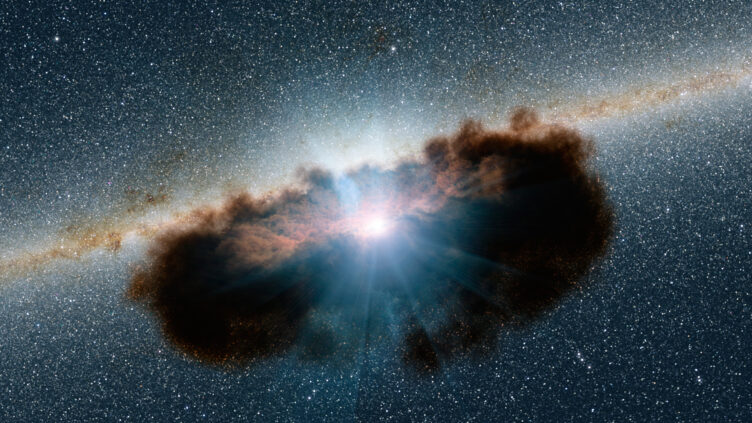

No dia 12 de maio de 2022, a mesma colaboração EHT divulgou a primeira imagem do buraco negro que domina o centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Na constelação do Sagitário, a fonte Sagitário A* é uma emissora de ondas rádio conhecida desde a década de 1950. O buraco negro em Sagitário A* é muito diferente do da galáxia Messier 87, porque a nossa galáxia é também menor do que aquela. Mil vezes menos massivo – com apenas quatro milhões de massas solares – Sagitário A* está mil vezes mais próximo (26 mil anos-luz, comparado com cerca de 55 milhões de anos-luz), e por isso o tamanho do disco e da sua sombra são comparáveis entre ambos. Porém, o buraco negro da Via Láctea é muito mais difícil de observar. Do nosso ponto de vista dentro da galáxia, encontra-se atrás de extensas e densas nuvens de gás e poeira. Para além disso, sendo mais pequeno, o material em redor leva menos tempo a completar uma volta, por vezes menos do que o tempo necessário para obter uma imagem. Torna-se assim mais difícil consegui-la com nitidez razoável.

Segundo método de caça: estrelas que dançam

Coordenar oito radiotelescópios espalhados por vários continentes para apontarem quase em simultâneo para o mesmo ponto do céu implica ter a certeza de que há aí algo para ver. Os buracos negros podem não dar sinais de luz, como acontece se não houver à sua volta material em rotação. Ainda hoje não temos uma estimativa do número de buracos negros de origem estelar que existem na nossa galáxia. Mesmo os buracos negros supermassivos no centro da maioria das galáxias não dão sinal de si, pois alimentam-se de pouco material, ou estão mesmo a “passar fome”. Tal como os buracos negros estelares isolados, continuarão incógnitos para nós.

Uma outra forma de os “apanhar” é seguir o movimento das estrelas. Um buraco negro cria um poço gravitacional que afeta a órbita das estrelas próximas. Medindo a posição e a velocidade delas ao longo de anos, os astrónomos conseguem inferir a massa do corpo central, a qual deforma o espaço-tempo de modo a obrigá-las a moverem-se assim.

Foi o que fizeram duas equipas independentes, lideradas por Reinhard Genzel, na Alemanha, e Andrea Ghez, nos EUA. Desde a década de 1990 e durante cerca de trinta anos, estudaram o movimento das estrelas em órbita de Sagitário A*. Desse modo obtiveram com grande precisão a massa do corpo invisível que ocupa o centro da nossa galáxia, massa estimada em 4,3 milhões de vezes a massa do Sol.

Movimento das estrelas que orbitam o buraco negro central da Via Láctea, realizado ao longo de quase 20 anos e observado com o Very Large Telescope (VLT), do Observatório Europeu do Sul (ESO).

Créditos: ESO/MPE

A equipa de Genzel conseguiu mesmo verificar uma das previsões da Teoria da Relatividade Geral de Einstein: sob o efeito intenso do campo gravitacional do buraco negro, a luz emitida pelas estrelas, que está a afastar-se do buraco negro – ou seja, a “trepar” pela rampa gravitacional (mas mantendo a sua velocidade, porque a velocidade da luz nunca varia), – sofre um desvio para frequências menores (“desvio para o vermelho”), designado efeito de Doppler gravitacional. Por todos estes extraordinários resultados, Ghez e Genzel repartiram o Prémio Nobel para a Física de 2020.

Terceiro método de caça: microlentes gravitacionais

A matéria curva o espaço-tempo, e a luz, ao seguir essa curvatura, desvia-se do seu trajeto linear, e oferece-nos imagens distorcidas da fonte que a emitiu. Podemos dizer que a matéria funciona como uma lente. O segundo teste que Einstein propôs que fosse feito à sua própria teoria da gravitação consistiu em medir o desvio que o Sol produz na trajetória retilínea dos raios de luz de estrelas distantes. Em 1919, por ocasião de um eclipse total do Sol, esse teste foi realizado, e os desvios medidos na posição aparente das estrelas (visíveis por o disco solar estar oculto pela Lua) foram concordantes com a sua teoria.

O mesmo tipo de observação poderá ser feito para encontrar buracos negros de origem estelar na nossa galáxia. Este é de facto um método pelo qual os astrónomos esperam obter uma estimativa para o seu número total. Conhecendo com altíssima precisão a posição e brilho das estrelas, por exemplo, com os dados da missão Gaia, da Agência Espacial Europeia (ESA), e monitorizando eventuais desvios nessa posição e variações nesse brilho ao longo do tempo, poderá ser possível identificar deformações ópticas consistentes com poços gravitacionais no espaço-tempo. A análise dessas deformações permitirá associá-las a hipotéticos corpos invisíveis mas massivos, como os buracos negros.

Quarto método de caça: tremores no espaço-tempo

Albert Einstein previu mais uma consequência da sua Teoria da Relatividade Geral: corpos com massa em movimento acelerado produziriam flutuações no tecido do espaço-tempo. Podemos entender estas flutuações como contrações e distensões periódicas do espaço e do tempo. São designadas ondas gravitacionais.

Que situações as podem produzir? Todos os corpos com massa as produzem, incluindo as nossas mãos quando gesticulamos, ou a Terra em órbita do Sol. O nosso planeta sofre uma variação na sua velocidade que, em vez de ser retilínea, está constantemente a desviar-se para se manter próximo do Sol (ou seja, está sujeito a uma aceleração centrípeta). Porém, mesmo as ondas produzidas pela Terra são de uma intensidade muito aquém do que poderemos conseguir detetar.

O cenário é mais animador se passarmos para a categoria de “pesos pesados”. Um buraco negro, mesmo só com algumas dezenas de vezes a massa do Sol, e em movimento acelerado – por exemplo, se estiver a orbitar outro buraco negro, naquilo a que se dá o nome de binário de buracos negros – emite ondas gravitacionais de maior intensidade. Ainda assim, estas são demasiado fracas para a tecnologia atual.

Mas Einstein previu também que essas mesmas ondas gravitacionais fariam os corpos em translação um em volta do outro perder energia e aproximarem-se. Isto mesmo foi observado pela primeira vez por Russell Hulse e Joseph Taylor com um par de estrelas de neutrões (outro tipo de cadáver estelar). As suas observações, durante alguns anos, verificaram a diminuição do período orbital do conjunto, em concordância com o previsto pela teoria de Einstein. Esta investigação recebeu o Prémio Nobel para a Física em 1993.

Se dois buracos negros se aproximam, tal como as estrelas de neutrões, irão no futuro colidir. No processo, fusionam-se e, no caso dos buracos negros, forma-se outro ainda mais massivo. É essa colisão titânica que produz ondas gravitacionais ao alcance da sensibilidade da tecnologia humana atual. Ainda assim, esta tecnologia levou mais de quarenta anos a dar frutos. A equipa do Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferómetro a Laser (LIGO), nos EUA, anunciou em fevereiro de 2016 a primeira deteção de ondas gravitacionais provenientes da colisão de dois buracos negros a 1,3 mil milhões de anos-luz (e, uma vez que as ondas gravitacionais se deslocam também à velocidade da luz, ocorreu há igual número de anos no passado). Com esta deteção, foram os buracos negros que caçaram mais um prémio Nobel para a Física, o de 2017.

A trepidação que esse acontecimento cataclísmico provocou no espaço-tempo chegou à Terra 1,3 mil milhões de anos mais tarde e alterou a distância entre dois espelhos de… um milésimo da dimensão do protão! Einstein julgou que esta sua previsão nunca seria verificada, mas não previu a inventividade nem a persistência humanas que viriam a negá-lo. Com as melhorias na sensibilidade tecnológica dos instrumentos e processamento dos dados, o conjunto atual de observatórios de ondas gravitacionais, que inclui o Virgo, em Itália, deteta um sinal praticamente todos os meses.

Muito antes da colisão, à medida que um buraco negro entra no campo gravitacional de um outro buraco negro e começam os dois a orbitar um em torno do outro, já as poderosas forças gravitacionais envolvidas estão a desencadear reverberações que viajam pelo espaço. São porém demasiado ténues para os observatórios atuais.

Mas a tecnologia continua em evolução. Na década de 2030 espera-se que a Agência Espacial Europeia tenha colocado no espaço um observatório de ondas gravitacionais, o LISA, capaz de detetar colisões de buracos negross supermassivos (que emitem ondas de frequência mais baixa e não detetável pelos observatórios terrestres, demasiado pequenos) – um projeto em que o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), em Portugal, está envolvido.

Podemos também imaginar um futuro em que utilizaremos em conjunto e de forma coordenada todos estes métodos e observatórios para encontrar e estudar os bizarros objetos imaginados há mais de 100 anos. De facto, atravessamos agora uma era de ouro. Sendo os buracos negros o fim de vida de muitas estrelas, sobretudo as das primeiras gerações no Universo, e afetando a própria evolução das galáxias e a capacidade de estas formarem novas estrelas, a crescente quantidade de descobertas está a revelar muitas informações sobre a evolução de estrelas e galáxias.

A atualização da sensibilidade dos observatórios LIGO e Virgo permitir-lhes-á, a partir do final de 2022, detectar sinais provenientes de um volume do Universo quase dez vezes maior do que antes. Também a colaboração Event Horizon Telescope continuará a ampliar a sua rede de radiotelescópios, e espera-se que nos volte a surpreender com novas imagens extraordinárias. O futuro desta área de investigação apresenta-se “negro”, cheio da escuridão dos horizontes de eventos que escondem milhões destes objetos, até há bem pouco tempo apenas imaginados.

Também disponível no website da National Geographic Portugal »

Disponível sob licença de reutilização Creative Commons cc-by-sa.

- Francisco Lobo é doutorado em Física pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Ciências ULisboa) e continuou a sua investigação em Inglaterra. Hoje em dia, de regresso a Ciências ULisboa, continua fascinado pelos estudos dos mecanismos internos da Natureza e do Cosmos, e trabalha com as equações que Einstein nos legou, há cerca de um século. Para além da investigação científica, em que atualmente é o coordenador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), Francisco Lobo está envolvido em atividades de formação e de divulgação.

Sérgio Pereira é mestre em Comunicação de Ciência pela Universidade Nova de Lisboa, com especialização em jornalismo de revista na Universidade de Nottingham Trent, no Reino Unido. Com formação de base em Design de Comunicação, é comunicador de ciência no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), onde produz conteúdos, eventos e projetos que estabelecem pontes entre a sociedade, a cultura e a astronomia.